黒石百年史より鳴海醸造店(鳴海文四郎)の歴史を抜粋させて紹介させていただきます。抜粋はそのままの表現を用いました。黒石百年史は、昭和37年5月10日に印刷され同5月20日に発行されました。著者は、故鳴海静蔵氏により黒石市役所より発行されています。

ちなみに当時の市長は故高樋竹次郎氏でした。高樋竹次郎氏は現市長高樋憲の叔父にあたる。

黒石百年史の雑誌。年季の入った本です。表紙の題字は当時の黒石市長高樋竹次郎氏が書いたものです。

P20 黒石は宿場

秋田の方から北海道へ行く人は、まず碇ヶ関か大鰐で一泊する。その翌日の旅は、碇ヶ関を発った人は黒石に、大鰐を発った人は浪岡泊りと決まっていたものだ。したがって、黒石は奥羽街道の重要な宿場として宿泊人も多かったが、弘前は奥羽街道からおいてけぼりを喰らった形でさびれる一方だったのである。それで明治の初期には、弘前から黒石に移住した商人もかなりあった。その頃の黒石の繁華街は前町で、そこには十数件の旅籠屋があった。

小さい旅籠屋は、八畳二間で、これでも結構商売が成り立ったといわれている。前町の「山円旅館」は、明治の前までは、上町で旅籠屋を営んでいたのだが、(いま岡崎ラジオ店の処)明治になってから前町の現在のところに移ったのも、世の中の変化に即応したからである。秋田雨雀が書いたものの中に、旅籠屋の二階の手すりによりかかって、上方弁の旅人が話し合っている風景を、少年の時はよく見かけたとあるが、明治二十年第までもそのような町の情景が黒石には続いていたことになる。前町を北に進むと、前町と中町の境が十字路になっていて、ここが昔からの十文字である。十文字は繁華街の中でも一番賑やかな場所で、商店街の中心でもあった。

P21~22 十文字の酒屋

十文字の四つ角には余程前から四軒の酒屋に占められていた。東角は稲村屋文四郎(鳴海文四郎)南角は三上屋長太郎、北角は柳屋才兵衛、西角は池田屋太郎兵衛と四軒も酒屋である。一万石の小さな城下町の、しかも町の中心地の四つ角に、四軒の酒屋が土蔵をつらねて豪然とかまえている壮観は、仙台を下って黒石以外では見られない風景であると、旅人からも評判をとったものだ。黒石の酒は藩政時代から名が高く、醸造高も津軽随一であった。幕末の黒石の酒は藩時代から名が高く、醸造高も津軽随一であった。幕末の黒石の酒屋の数は、百軒を越したという。その中には、ワッパ酒屋といって、年間二三十石の小さい酒屋も含まれていたが、それにしても大変な数である。古いところでは沢屋の銘酒赤鬼が有名で、温湯たんと節に唄われている。『五に五匹の乗りかけァ先で、後から駄貸付けァ重いもの、 後から駄貸付けァ重いもの、沢屋の赤鬼ァ二斗入れで、大鯛あふらめァ籠入れで、後から続いてたァんと、後から続いてたァんと』

沢屋が黒石元町で酒屋を営んだのは寛延年間(二百年前)で出生地は江州である。店舗は表口三十五間四尺五寸、奥行き三十間、裏屋敷四十一間に二十五間、この外に十間に十七間の酒蔵、なおこれの外に文庫蔵二、その他の建物数カ所あったと記録にある。沢屋の醸造高は年間四百石であったが、家屋敷の豪勢さは当時の沢屋の財力をうかがい知ることが出来る。黒石十文字の四軒の酒屋のうち、鳴海文四郎を除いた三軒は、みな近江から移住した商人であるのも黒石の特色といってよい。黒石に近江商人が多いのは、藩が町造りの必要から商人を他国から呼び寄せたことによる。だが黒石の酒屋も、明治十年頃を転機として大きく変った。その変りようも、それまで発展し続けた酒屋の大部分が没落する変り方であった。十文字四軒の酒屋のうち三軒も、鳴海文四郎家を残して明治十年代に十文字から姿を消してしまった。では、どうして酒屋に大きな変動があったのかといえば、第一に酒税の改正で、酒税はそれまでの二倍にはね上がったこと。第二は「石代」の結果である。

ここで言う「酒屋」とは造り酒屋のことを意味します。十文字の四つ角に造り酒屋があったことは話には聞いていまして、四軒の酒屋からお酒の試飲を振舞い酔っぱらってしまうという笑い話も嘘か本当か聞いています。ワッパ酒屋とは何のことだろう?小さい造りの酒屋なのか?ワッパと検索すると大館の曲げワッパが出てくるが天然スギの樽で仕込んだものなのか不明である。

P22~24 石代

石代とは、在宅した士族の小作地からあがる小作米のことで、士族は一時米の置場に困ったもので、小作米を酒屋に預けた。酒屋は金持ちだから、士族が酒屋に米を預ければ不安がない。不安がないばかりか便利であった。士族は必要に応じて、酒屋から米でも金でも、酒でも持ってくることが出来るしくみだから銀行に預金したも同様である。酒屋にとってもこんな都合のよい話はなかった。資金が無くても米が集まるからである。けれども、石代によって、酒屋と士族は便益を分かち合ったが、次第に石代が集まり過ぎて酒屋は米を持て余すようになった。そこで酒屋は、米の移出を考えた。米の移出先は主に北海道で、取りあえず青森の業者の蔵に集積されるのが順序であった。ところが余った石代を、黒石の酒屋がわれもわれもと青森に売りこみにかかったために、米の価格が暴落して、大損を招く結果になってしまった。

即ち黒石の酒屋は税金攻勢と、有り余る石代で破産をしたことになる。十文字四軒の酒屋のうち、鳴海文四郎家だけが残ったのは、石代で酒をつくらなかったからで、鳴海文四郎家は、酒米を本家の鳴海久兵衛家にあおいでいたので、士族から石代を借りる必要がなかった。鳴海文四郎家が百六十年前から今日まで、酒造業を営んでいるのも、明治十年代の危機を幸運にもこうして避けることが出来たからだとみることが出来る。明治十年代の経済的変動は酒屋にばかり起こったのではなく、士族の没落期でもあった。士族の没落で、これらの士族達が、明治四年に給禄返還と引き替えに殿様から貰った水田を手離すことになるのだが、それと併行して新興の大地主が生まれる原因を作った。

P54~58 経済の変動

明治十年頃を境にして、黒石の大方の酒屋が転落したことは前にも書いたが、この時期は、士族の没落期でもあった。職を求めて町を去るもの、また町に残っても売るものが無くなって田地を手離すものが次第に多くなったのは明治十年から二十年にかけてである。旧藩時代は、町人が絹ものを身につけることが許されなかったので、絹ものは飛ぶように売れたという。これらのものは、古物の仲介業者を通してさばかれるのだが、ものの値段を知らない士族達は、古物商人に、ただみたいな安値で持って行かれたとも伝えられている。田地また同様で、一反歩の売買価格は、米九俵と交換であった。いまの相場で申せば、田一人役三万六千円の勘定になる。当時の小作米を二俵二斗とみると、四年後には買った田がただになる計算だから大変な安値である。ここに目をつけたのが加藤成之助であった。田を買うのは今だ。借金しても田を買いなさいと成之助は自分でも買ったし、人にもすすめた。けれども思いっきって田を買う人はそうざらにはいなかった。加藤成之助は、それまで小間物商や酒屋をやって貯めた金で田を買い集めたのだ。こうして加藤成之助は約十年間に一千六百人役の大地主にのし上った。同様なことは他の大地主にもほぼ当てはまる。鳴海久兵衛は十町歩を残して藩に献田をさせられたが、その後二千人役の地主にもどり、宇野清左衛門二千人役、対馬瑄太郎一千五百人役、鳴海文四郎一千二百人役と、明治二十年代には、黒石の金持が大体顔を揃えたかっこうになる。それでは代表的な大地主を、貴族院選挙の資格から、地租の税額を調べてみたい。

明治二十三年~三十六年

八六六円一七七 宇野清左衛門

明治三十年

一、八〇九円三四一 加藤宇兵衛

一、〇五二円 宇野清左衛門

九五四円九四四 鳴海久兵衛

明治三十七年

一、三五八円七一四 宇野清左衛門

一、三三八円六〇六 加藤宇兵衛

一、〇八七円七七八 鳴海久兵衛

明治四十年

三、一四五円二一三 加藤宇兵衛

三、一三六円二六〇 宇野清左衛門

二、八一八円六四八 鳴海久兵衛

大正三年

三、五三六円九七〇 宇野清左衛門

三、一三八円〇八五 加藤宇兵衛

大正五年

三、三二一円二一〇 宇野清左衛門

二、九八二円二一〇 加藤宇兵衛

大正六年

二、五八三、四八〇 加藤宇兵衛

大正七年

三、三四八円九五〇 宇野清左衛門

三、九三九円〇三〇 加藤宇兵衛

大正八年

三、二五四円六七〇 宇野清左衛門

二、九三八円七一〇 加藤宇兵衛

大正九年

五、四六九円〇〇〇 加藤宇兵衛

五、一七五円〇〇〇 宇野清左衛門

大正十年

六、七五二円〇〇〇 宇野清左衛門

六、六九〇円 加藤宇兵衛

大正十一年

七、四五〇円〇〇〇 宇野清左衛門

七、二八六円〇〇〇 加藤宇兵衛

大正十二年

八、二四四円〇〇〇 宇野清左衛門

八、〇七六円〇〇〇 加藤宇兵衛

大正十四年

六、七四四円〇〇〇 加藤宇兵衛

六、五五六円〇〇〇 宇野清左衛門

四、三九八円四七〇 鳴海文四郎(中町 菊の井、七五三)

二、三八六円一〇〇 西谷茂太郎

一、八一七円六〇〇 宇野善造 (前町 清の松、松嵐)

一、五一〇円九七〇 佐藤清十郎(元町 初駒、鬼笑)

以上は貴族院議員の資格者の中から、黒石関係を抜き出したものである。

明治二十三年から大正十二年までは、資格者が県下で十五名だけだったから、宇野、加藤、鳴海の三人は、県下の十五名の大地主の中に入るわけだ。

貴族院の選挙資格者も大正14年には規則が改正になって一躍百名になったので、黒石でも六名の人が名をつらねるようになった。これをみると、黒石の最高地主は宇野清左衛門、次は加藤宇兵衛かということになる。この両富豪が、竹内清明の計らいから明治の末期に政略結婚によって結ばれ、南郡政友会の基礎を固める。

P59 旧黒石の金持

さて、それでは、明治二十年頃の、旧黒石の金持を税金の上からみることにする。明治十九年の、地租、雑種税、地方税、町村税の合計は次のようになる。

三、五六八円九五五 鳴海文四郎

二、三〇九円三二一 加藤宇兵衛

五七三円五二六 西谷宇兵衛

一九六円二六五 松井七兵衛

一五二円四一二 須藤善太郎

となっている。

加藤宇兵衛よりも鳴海文四郎の税金が高いのは、鳴海文四郎が酒屋だからで、松井七兵衛は薬種商、須藤善太郎は呉服屋、それで税金が高いのだ。

そこで知っておきたいのは、大地主は金持に違いないが、大地主でなくとも、商人を兼ねている人の中には沢山金を持っているものが相当あるということである。当時の鳴海文四郎は、当主文四郎の祖父で、政治には直接介入しなかったが、竹内清明には惜しまずに経済的援助を与えた人で、竹内清明が後に二人の恩人に感謝を忘れなかったというが、一人は榊喜洋芽、今一人は鳴海文四郎であったという。

「当時の鳴海文四郎」とは三代目のことをいっていると思います。

「文四郎」という名前は代々襲名している名前です。

令和元年(2019)現在では六代目鳴海文四郎です。

P158~160 酒屋

黒石の酒と米は、旧藩時代から既に定評があった。明治十二三年頃、黒石の酒屋に一大変動があったことは前に書いたが、その後、人が変わっても酒の生産量は落ちなかった。明治十一年の黒石戸長用所の記録によれば、当時の主な酒造業者は次の通りである。中島太郎兵衛(前町)、福地新助(前町)、鳴海文四郎(中町)、松井彦兵衛(横町)、三上長太郎(前町)、新岡六太郎(上町)、加藤成之助(上町)、三上勝五郎(上町)、宇野要助(前町)、花田清次郎(中町)、阿部良助(前町)。以上十一軒で、この中で最も造石高の大きかったのは、加藤成之助、鳴海文四郎、松井彦兵衛、宇野要助の四人で他を引き離していた。

次の表は明治中期以降の酒屋である。

順番に 銘柄 醸造高 醸造主 で表記します。

菊の井、七五三 一千石~一千五百石 鳴海文四郎(中町)

清の松、松嵐 一千石~一千五百石 宇野善造(前町)

初駒、鬼笑 一千石~一千五百石 佐藤清十郎(元町)

福泉、福寿 五百石 ~ 一千石 福地幸八郎(前町)

浜の鶴、金巣 五百石 ~ 一千石 川村米蔵(元町)

君カ代、玉泉 五百石 ~ 一千石 高橋万次郎(グミノ木)

となっているが、二三十年の間に酒屋も経営者がこのような変化を来たしている。なおこの外に、明治二十年頃から明治四十年頃まで栄えた上町の藤野駒吉は、記録にこそないが、黒石一流の酒屋と米屋を営んだ豪商であったことをつけ加えておく。明治中期から末期にかけての黒石醸造高は、約五六千石であるが、これは、幕末から昭和に至るまで、大半平均した黒石の生産高に等しい。ということは、一方に消費者が増えているにもかかわらず、黒石の生産高が一向に変りばえしないのは、実は発展もなかったことを意味している。では、米がよく、水よく、旧藩時代には津軽随一の銘醸地で、最高の生産高を誇った黒石が、なぜ生産が停滞して少しも発展がなかったのかという疑問が起こる。この回答はむずかしいが、次のような理由が考えられる。

明治このかた黒石で酒屋を営んだ鳴海久兵衛(追子野木に工場をもっていた)加藤宇兵衛、宇野清左衛門、鳴海文四郎の大地主達は、酒の売りこみよりも政治に重きを置いたからであろう。酒屋は地主の専売特許のようなもであったから、生活のための酒造業というよりも、米が有り余って酒屋をやっていたものが多かったのだ。だから、大地主の酒屋達は、酒の生産量を増やすことは後廻しにして、それまで士族が握っていた権力の座をねらったとみることが出来る。以上の大地主達は申し合わせたように、県会に、国会に、またあるものは貴族院議員になったことでもわかる。

一石とは、1.8L瓶100本のことを指します。

長文にお付き合いいただきありがとうございました。

歴史を知り後世にも引き継ぐために抜粋して書かせて頂きました。

表紙をめくるとこのような写真があります。

目次です。

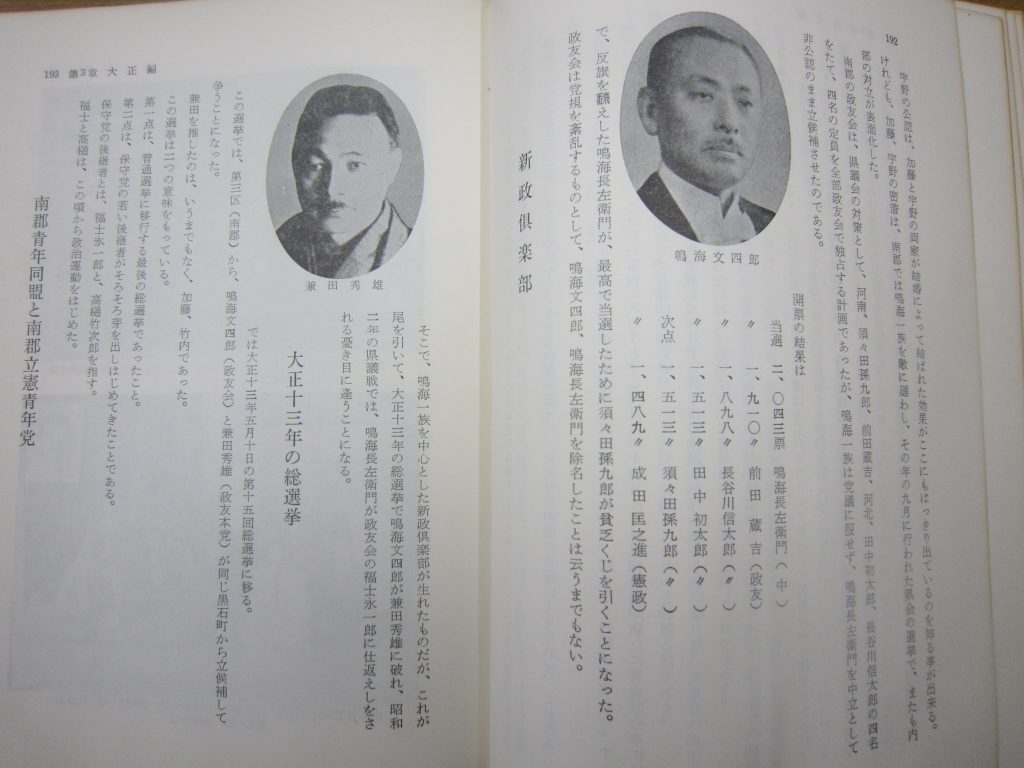

右側の写真が四代目鳴海文四郎。

鳴海氏庭園にある。三代目鳴海文四郎の銅像。

庭園から母屋を眺めて

創業文化三年、津軽の風土が醸した希少な美酒の数々を。

青森の地酒 菊乃井 稲村屋文四郎 稲村屋

株式会社鳴海醸造店

杜氏兼社長 鳴海信宏(七代目鳴海文四郎予定者)